▲工研院於「眺望2026產業發展趨勢研討會」11/7日舉辦AI機械專場,工研院產科國際所產業分析師陳佳盟以「2026臺灣工具機產業趨勢與契機」為題,深入解析工具機產業在全球製造格局變遷下的發展動向與未來機會。

【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】

由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今(11/7)日舉行「AI機械」專場,並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題,聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域。隨著臺灣機械產業在「智慧機械」成果基礎上的不斷精進,正邁向「智慧機械+」的新世代,應用範疇已擴展至半導體、航太、能源、機器人與無人載具等領域,展現出臺灣在高階機械零組件、智慧設備與製造解決方案上的成熟實力與國際競爭力。

█預估我國機械產業2025年產值年增率約5%;但不同次產業的成長狀況不同。半導體生產設備仍可維持2位數成長率;但工具機產值則會較去年減少。

工研院產科國際所副組長熊治民以「機械產業發展回顧與展望-臺灣機械產業的新征程」為題進行專題演講。他指出,依據財政部資料,2025年1~9月,我國機械產品出口金額為188億美元,較去年同期增加5.2%。其中出口至美國、中國大陸之機械產品金額分別較去年同期增加14.0%、0.2%。出口至美國、中國大陸之機械產品占比分別為26.5%、21.5%;兩者差距持續擴大。另依據經濟部統計處資料,2025年1~7月,國內機械設備製造業產值較去年同期增加5.9%。

不過受到我國機械產品出口到美國關稅增加影響,預期第四季出口金額、產值年增率都會下滑。工研院產科國際所預估,2025年我國機械業產值較2024年將成長約5.0%;但不同次產業的成長狀況不同。例如半導體生產設備仍可維持2位數成長率;但工具機產值則會較去年減少。

整體來說,半導體設備仍是支持我國機械業成長的主要動力;其他關鍵機械組件也保有一定的成長動能。但是工具機受到美國關稅,以及新台幣匯率相對於其他主要競爭國變化等負面因素,企業營運挑戰仍大;需要各界集思廣益,加速探索可能的因應策略。包括拓展美國以外市場,以及爭取半導體、軍工等產業應用機會。

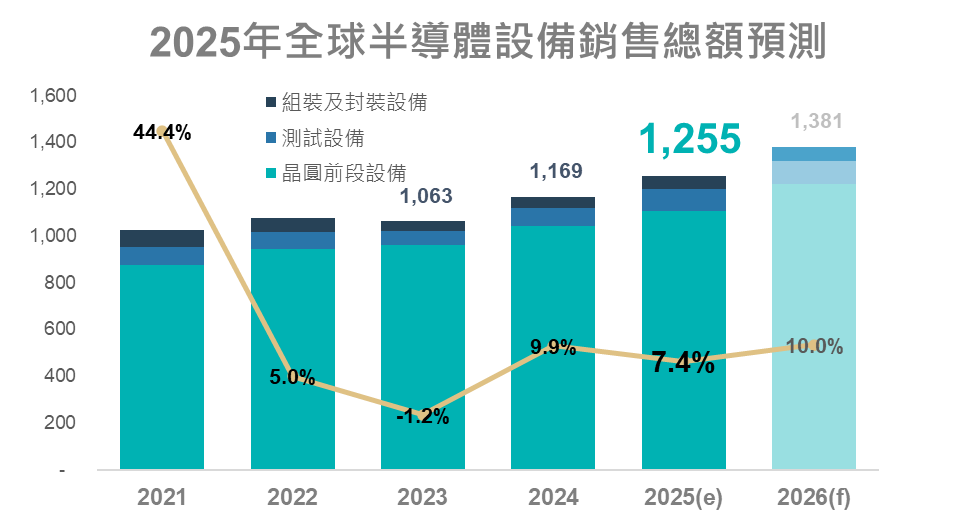

█2026年全球半導體設備市場將續創新高,預估規模達1,255億美元(年增7.4%),AI、高頻寬記憶體與先進封裝為主要成長動能,設備競爭焦點轉向技術韌性與智慧製造。

工研院產科國際所產業分析師呂建興以「2026半導體設備產業發展趨勢:智慧化與淨零永續的雙重轉型」為題,深入剖析半導體設備產業未來的發展方向。他指出,2025年全球半導體設備市場在AI晶片與高頻寬記憶體(HBM)需求帶動下持續成長,全年規模預估達1,255億美元,創歷史新高。展望2026年,AI算力滲透、高階製程轉型與各國擴廠計畫將再推升市場規模至1,381億美元,年增10%。其中,晶圓製造設備預計達1,221億美元(+10.2%),測試設備97.7億美元(+5.0%),組裝與封裝設備62.5億美元(+15.0%),封裝創下近年最高增速。

區域布局方面,臺灣、韓國與北美仍為三大投資主力,合計占全球近七成。臺灣受2奈米製程與CoWoS擴產帶動,支出預估達275億美元;韓國與北美分別受HBM與《晶片法案》推升,預計成長達11%與23%;日本則受Rapidus在千歲的2奈米EUV部署,以及Kioxia/WD 的3D NAND投資驅動下,預估成長44%。

2026年將是AI應用深化與設備智慧化並進的關鍵轉折年,全球設備產業競爭焦點正從「製造能力」轉向「技術韌性與AI智慧製造」,需掌握異質整合與GAA技術趨勢,以穩固在全球供應鏈的關鍵地位。

▲全球半導體設備產業市場。【資料來源:SEMI (2025/07)】

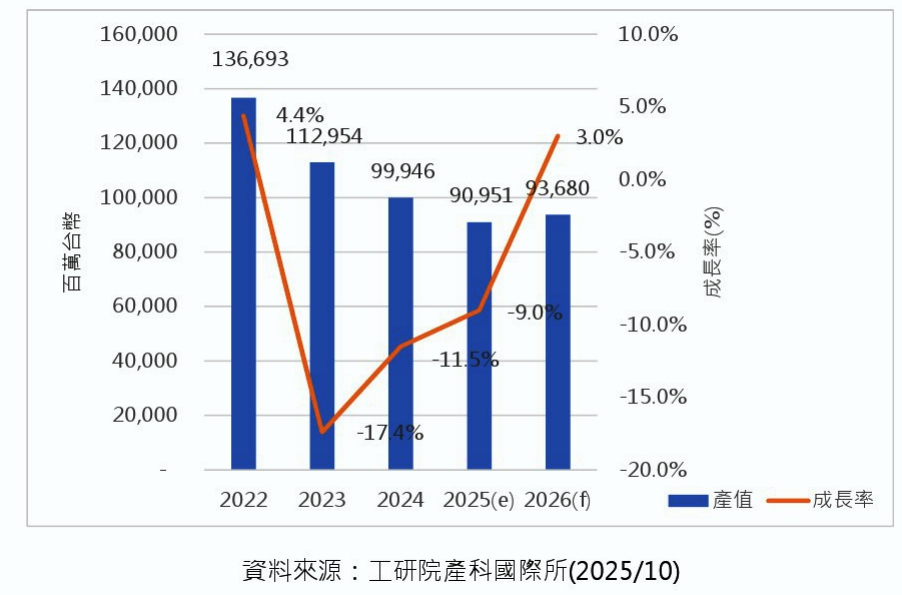

█2025年受到地緣政治、出口限令、輸美關稅與臺幣相對強勢等不利因素壟罩。預估臺灣全年工具機產業產值為較2024年衰退9.0%。

工研院產科國際所產業分析師陳佳盟以「2026臺灣工具機產業趨勢與契機」為題,深入解析工具機產業在全球製造格局變遷下的發展動向與未來機會。他指出,2025年臺灣工具機產業仍受國際政經局勢高度影響,幾項關鍵因素牽動整體發展,包括地緣政治不確定性上升,美中對抗長期化,加上臺海議題持續受到國際關注,可能影響外資採購臺灣設備的信心與策略布局。

陳佳盟表示,美國政策不確定性,其「美國製造優先」與「提高關稅」等政策已確立,促使臺灣出口美國產品課以更高關稅,影響臺廠出口競爭力;臺幣升值壓力浮現,隨著美國進入降息週期,臺幣走強,若無法有效轉嫁成本,將進一步壓縮臺灣工具機的出口報價與毛利空間;新興市場與在地化布局成關鍵,因應歐美與中國大陸市場波動,臺灣業者需加速轉向墨西哥、印度、越南等新興製造國,並深化當地售服、技術支援與通路系統,以提高市場黏著度與抗風險能力。整體而言,2025年對臺灣工具機產業是「承壓中求轉型」的一年。在國際局勢仍不穩定的前提下,業者應更積極強化技術能量與全球布局多元化,方能於逆風中找到成長機會。

▲國內工具機產值統計與預估。【資料來源:工研院產科國際所(2025/10)】

█在人工智慧技術的強力賦能下,智慧機器人正加速融入工廠、醫院、家庭,掀起實體產業智慧變革新浪潮,未來有望迎來跨越發展,賦能千行百業。

工研院產科國際所經理黃仲宏以「智慧機器人(含人型、自主移動)的發展與契機」為題,分享智慧機器人技術在全球快速演進下的發展趨勢與臺灣的應用潛力。他指出,機器人是能進行運動、操縱或定位且具有一定程度自主能力的可程式設計執行機構。國際機器人聯盟把機器人的類型主要分為工業型機器人、服務型機器人以及特種機器人。工業型機器人的應用像是焊接、碼垛、噴塗、上下料等。服務型機器人的應用像是清潔、手術、導覽等。特種機器人則是用在國防、軍事、探勘等。

智慧型機器人基於大模型技術,被寄望可在不限制固定應用的領域活動,運轉時可根據人的指令無縫生成相關代碼讓機器人動作。因此機器人的應用場景更加通用,外觀和我們人類一樣的仿生機器人,可以馬上融入完全為人類設計的社會環境,特別是人型機器人,被冀望能打破工廠、商用和家用的壁壘,成為一個真正通用的機器人產品來更直接的協助人類,或是應對全球人口老齡化缺工的問題,擴大生產力。更重要的是,它是人工智慧技術實現的最佳載體之一。

智慧機器人憑藉其適應各類現實生活場景的能力,正逐漸從專用轉向通用,提高規模效應並降低成本。作為實現具身智慧的最佳物理形態之一,機器人長期來看將擁有一定的市場規模,預計2035年全球人型機器人的市場規模將達290億美元,數量突破百萬台。