【勁報記者于郁金/臺南報導】「最高深的科技,是融入到生活中而不會讓人意識到」這句話是普及運算之父馬克.懷斯對科技與生活一個著名註腳;國立成功大學規劃設計學院以「人機共舞」專案,將此一概念提升到直覺科技與零編程藝術融合新境界,榮獲國科會2025年未來科技獎與國家亮點技術榮譽。

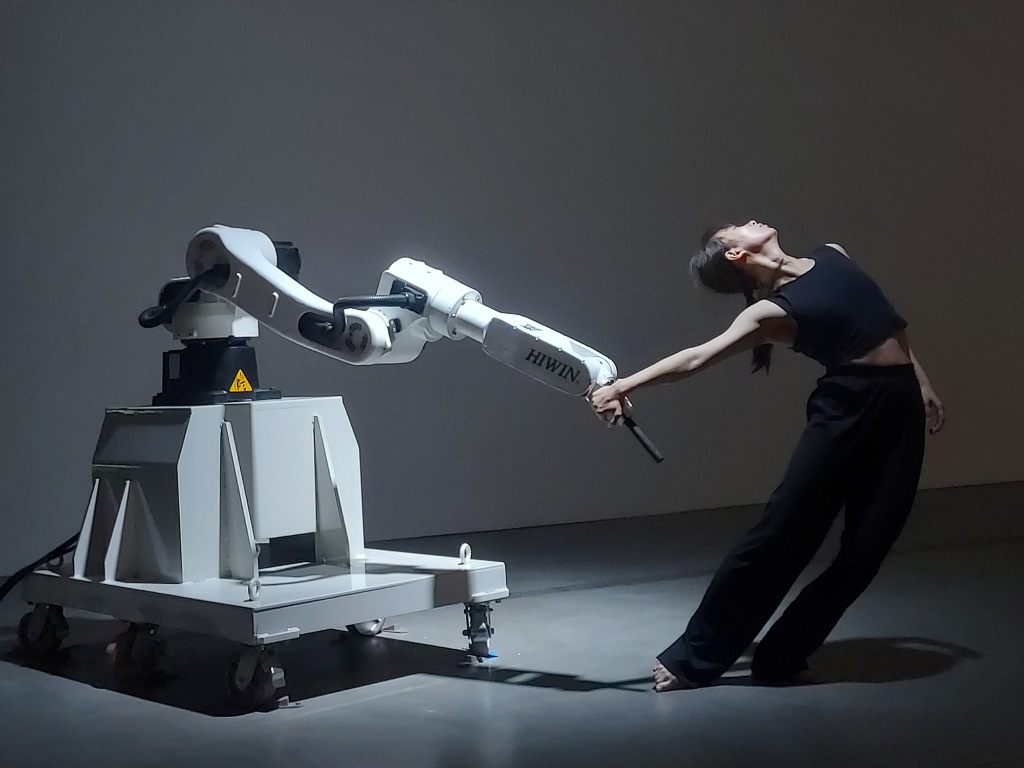

「未來科技獎」是由臺灣國家科學及技術委員會(國科會)聯合中央研究院、教育部及衛生福利部等部會共同主辦,旨在表彰學術研究機構具備「科學突破性」與「產業應用性」的研發成果;本次獲獎「人機共舞: 基於電腦視覺之零編程直覺化機械手臂編舞界面暨人機協作創作系統」不但在創新科技的研發上表現亮眼,更是少數能將科技融合到人文藝術創作方法與表演模式中跨領域應用,為科技藝術產業應用打開了一條極具潛力人機共創之路。

「人機共舞」肇始於國科會科技藝術跨域融合與創新整合型計畫,計畫成員包括國立成功大學規劃設計學院院長陳建旭、成大建築系教授沈揚庭、成大科藝所副主任林軒丞、成大創產所教授卓彥廷、逢甲資工系副教授林峰正、成大創產所教授陳明惠,成大建築系博士候選人王宓琦;在創作與演出過程中,也融合安娜琪舞蹈劇場導演謝杰樺、編舞家葉于萱、舞蹈家邱俞懷等藝術工作者共同參與,使得人機共舞不但具有學術上前瞻性,更在表演藝術產業應用上產生新的社會影響力(Social Impact)。

「人機共舞」這次獲獎強調「直覺性的科技介入」,及「零編程的藝術創作」兩個重點,旨在實現直覺化零編程機械手臂控制,讓藝術家能以身體語言與機械手臂共同創作;研究對應兩個重點開發出鏡像模式與教導模式兩種主要流程,鏡像模式(Online)強調人的肢體便是最好互動語言,透過電腦視覺即時姿態感知,及正向運動學對應機械手臂六軸資料轉譯,使得機械手臂能同步模仿舞者動作,實現機械手臂即興伴舞人機互動;教導模式(Offline)則強調以自然肢體語言進行人機協作潛力,同樣以電腦視覺辨識舞者跳舞時骨架,並將其轉換成類似關鍵影格動作節點,隨後機械手臂便能自動透過AI學習串連這些節點形成流暢舞蹈動作,就像是舞者老師用肢體語言在教導機械手臂跳舞一般,過程中完全不寫程式,讓藝術家可以零編程完成人機共舞編舞創作。

透過人機共舞系統,藝術家與機械手臂亦師亦友,共編共創探索機器「擬似生命」特質,以共舞開拓科技藝術創作嶄新方向。得獎人沈揚庭教授表示,這種融合即時動作捕捉與同步、直覺式無編程教導,及具AI自我學習能力動作轉譯技術,將使機器人在產業應用上跳脫工具窠臼,在諸多應用領域以「智慧夥伴」嶄新身分揭櫫一種人機協作(Human-Robot Collaboration)未來進路。