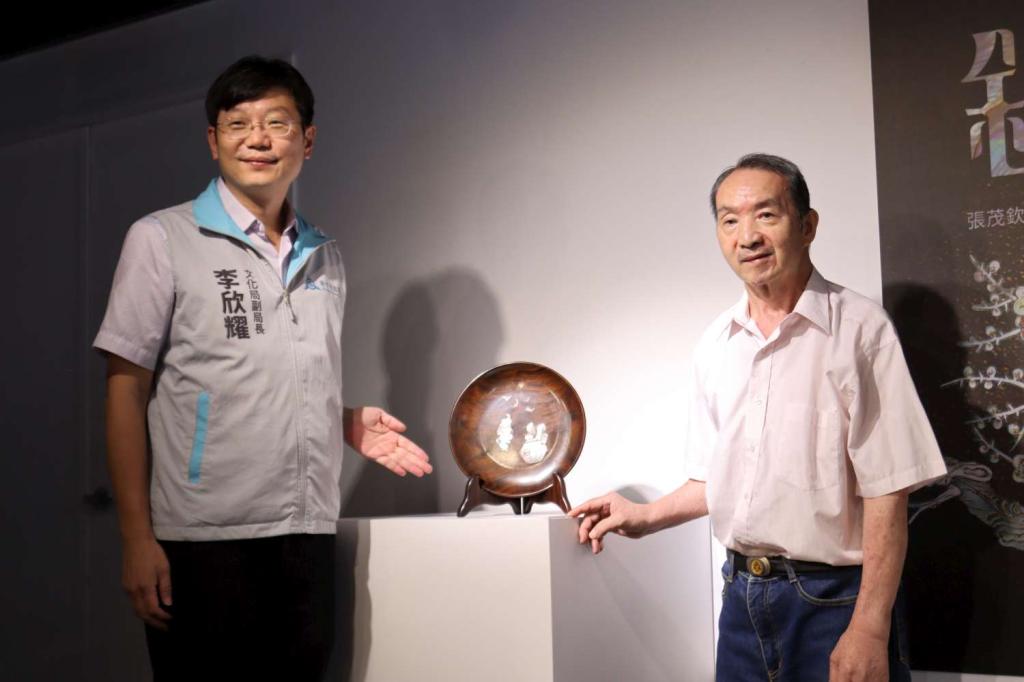

▲張茂欽螺鈿薪傳展「鏤光承鈿」今(10/9)日開幕會盛大登場,由竹市無形文化資產「螺鈿工藝」保存者張茂欽精選20餘件螺鈿作品。竹市文化局李欣耀副局長於開幕會上與貴賓合影。(圖/竹市府提供)

【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】

新竹市文化局文化藝廊新展亮相,「鏤光承鈿」張茂欽螺鈿薪傳展由竹市無形文化資產「螺鈿工藝」保存者張茂欽精選20餘件螺鈿作品,其中包括「掐絲螺鈿」及「瓠瓜螺鈿鑲嵌」等精湛工藝表現。今(10/9)日開幕會上文化局副局長李欣耀代表市府,感謝張老師為地方文化的推動與發揚,張老師也特地送上作品《納福迎春》予竹市府,為竹市府典藏增添光彩。展期自即日起至11月2日止,歡迎民眾一同親睹螺鈿內斂又炫麗的獨特光彩。

▲張茂欽螺鈿薪傳展「鏤光承鈿」今(10/9)日開幕會盛大登場,由竹市無形文化資產「螺鈿工藝」保存者張茂欽精選20餘件螺鈿作品。竹市文化局李欣耀副局長於開幕會上與貴賓合影。(圖/竹市府提供)

李副局長表示,竹市府團隊秉持市長高虹安的「美感新竹」施政策略,持續推動地方文化的發展與傳承。「竹塹藝術家薪火相傳展」已邁入第77檔,旨在表彰在地深耕且成就斐然的藝術家,藉由展覽、影音及書籍出版,將其藝術表現與創作精神紀錄傳承。此展不僅是對張老師藝術成就的肯定,更期盼透過此次展覽讓更多市民朋友認識並珍視螺鈿這門精緻的傳統工藝,激發更多年輕一代投身文化傳承的行列,為新竹這座城市注入創新能量。

▲張茂欽螺鈿薪傳展「鏤光承鈿」今(10/9)日開幕會盛大登場,張茂欽老師(右)致贈作品《納福迎春》予新竹市政府典藏,並和竹市文化局李欣耀副局長合影。(圖/竹市府提供)

藝術家張茂欽老師的長女張倩瑜表示,謝謝所有參與開幕式的貴賓,同時感謝文化局對竹市無形文化資產的推廣,看到父親的個展讓她相當感動。

新竹市無形文化資產技術保存者蔡楊吉老師表示,螺鈿工藝距今已有3,500年的歷史,唐朝時達到技術巔峰,隨後傳至日本、韓國,並在明清時期開始普及。1950年起,香港的匠師將螺鈿工藝帶入新竹。臺灣的螺鈿工藝屬於硬螺鈿,所需的貝殼要夠大、夠厚,製作難度高,與其他國家相比更具特色。1960年至1980年間,新竹螺鈿工藝達到高峰,當時約有百家螺鈿工廠。在此競爭的環境下,張老師練就一身精湛技藝,研發「掐絲螺鈿」技法,令人敬佩。在此感謝文化局辦理此次展覽,預祝展覽圓滿順利。

▲文化局李欣耀副局長致贈感謝狀。(圖/竹市府提供)

文化說明,張老師1954年生於臺灣新竹,由其兄長張茂森老師引領入行,兩人共同研發「掐絲螺鈿」技法,利用線狀的貝殼沿著圖樣輪廓包邊,形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」,讓螺鈿工藝品在光線的照射下更顯立體,且注重圖樣上使用不同顏色的貝殼鑲嵌配色,使作品層次更顯豐富。張老師不斷嘗試、突破各種創作方式與媒材的限制,曾使用水晶玻璃及鴕鳥蛋為媒材鑲嵌螺鈿,也直接將貝殼使用掐絲螺鈿的技法製作成立體胸花,變幻出螺鈿的各種可能性。其兼具傳統與創新的做法在螺鈿產業中獨樹一格,藝術成就與文化貢獻實為非凡。

文化局指出,竹市於2019年公告登錄「螺鈿工藝」為本市無形文化資產之傳統工藝,並認定張茂欽、張茂森與陳甫強三位老師為保存者。繼2014年「張茂森螺鈿薪傳展」後,此次展覽以張茂欽老師廣為人知的「瓠瓜系列」作品為亮點策畫,展現他延續其兄長之創作精神與創新表現,其瓠瓜創作克服在弧形媒材上雕刻鑲嵌的困難,將「八仙過海」等繁複故事演繹於作品中,一舉榮獲國家「民族工藝獎」的肯定。其中的代表作品《八仙》瓠瓜螺鈿,於今年由竹市典藏,加上今日贈予的作品《納福迎春》,兩件螺鈿作品雙雙入藏,為竹市典藏增添不凡光彩。

▲「鏤光承鈿」張茂欽螺鈿薪傳展由竹市無形文化資產「螺鈿工藝」保存者張茂欽精選20餘件螺鈿作品,展期自即日起至11月2日止,歡迎民眾一同親睹螺鈿內斂又炫麗的獨特光彩。(圖/竹市府提供)

文化局補充,此展以「鏤光承鈿」為名,字裡行間蘊含「雕刻」與「鑲嵌」之意,貝殼光澤閃耀其中,並強調匠人精神與細緻技藝傳承。展出作品包括瓠瓜螺鈿系列、壁掛擺件以及各式創作,更有貼近生活物件盤器類、木椅家具等精選螺鈿之作,誠摯邀請所有市民朋友與藝文愛好者親臨展場鑑賞,近距離體會張老師不凡的生命故事與創作精神。更多詳情請至新竹市文化局臉書粉絲專頁( facebook.com/culture.hccg )、官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢,或撥打03-5337945新竹市文化局專線洽詢。

█「鏤光承鈿」張茂欽螺鈿薪傳展

展期|即日起至114年11月2日止

地點|新竹市文化局1樓文化藝廊(新竹市中央路109號,週一休館)